Calificación de las faltas disciplinarias: dificultades en la determinación de su gravedad o levedad por el operador disciplinario

Classification of Disciplinary Offenses: Challenges in Assessing Their Severity or Minor Nature by the Disciplinary Authority

Ingrid Johanna Restrepo Gálvez1

1 Magíster en Derecho de Estado con Énfasis en Gobierno y Desarrollo de las Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. Abogada independiente. Correo-e: jhoannarestrepo1992@gmail.com. Enlace Orcid: https://orcid.org/0009-0002-6005-0184.

Fecha de recepción: 3 de febrero de 2025. Fecha de modificación: 8 de mayo de 2025. Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2025. Para citar el artículo: Restrepo Gálvez, Ingrid Johanna, "Calificación de las faltas disciplinarias: dificultades en la determinación de su gravedad o levedad por el operador disciplinario", Revista digital de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, n.° 35, 2025, pp. 243-279. DOI: https://doi.org/10.18601/21452946.n34.09.

RESUMEN

El Código General Disciplinario colombiano clasifica las faltas en gravísimas, graves y leves. Mientras que las faltas gravísimas están descritas taxativamente, la ley establece criterios para determinar entre graves y leves, lo que otorga al operador disciplinario un amplio margen de discrecionalidad. Esto, sumado a la existencia de conceptos jurídicos indeterminados, genera un problema práctico, ya que lo que debería ser una tarea de interpretación se convierte en una decisión subjetiva de la autoridad, susceptible de vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica. Este escrito propone que los criterios legales se conviertan en un listado que defina cuáles pueden usarse como agravantes o atenuantes en la clasificación de faltas.

Palabras clave: discrecionalidad administrativa, conceptos jurídicos indeterminados, seguridad jurídica, principio de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, atenuación, agravación.

ABSTRACT

The General Disciplinary Code in Colombia classifies offenses as extremely serious, serious, and minor. While extremely serious offenses are explicitly defined, the law establishes criteria to distinguish between serious and minor offenses, granting the disciplinary authority a broad margin of discretion. This, combined with the use of indeterminate legal concepts, creates a practical problem: What should be a task of interpretation often becomes a subjective decision by the authority, capable of undermining the principles of legality and legal certainty. This paper proposes that the legal criteria be transformed into a list that specifies which ones may be used as aggravating or mitigating factors in the classification of offenses.

Keywords: Administrative Discretion, Indeterminate Legal Concepts, Legal Certainty, Principle of Legality, Proportionality, Reasonableness, Mitigation, Aggravation.

INTRODUCCIÓN

En el derecho colombiano, el conjunto de garantías y derechos que hacen parte del debido proceso se aplican a todas las actuaciones judiciales y administrativas2. Sin embargo, el grado de intensidad con la que estas garantías constitucionales enmarcan las actuaciones públicas difiere según el área de intervención, de manera que se estas modulan para adecuar el poder disciplinario a su naturaleza y objeto, protegiendo el interés público y los principios de la función administrativa3. Es así que el derecho disciplinario posee algunas particularidades respecto del alcance del principio de legalidad, que conducen al interprete constitucional a admitir cierta flexibilidad, aunque esta no es absoluta4. Para la Corte Constitucional, este derecho se vulnera "cuando se advierta vaguedad, generalidad e indeterminación en la actuación del legislador, en la identificación de la conducta o en la sanción a imponer, de manera que no permitan establecer con certeza las consecuencias de una conducta"5. Esto puede ocurrir precisamente cuando los criterios para calificar la gravedad o levedad de una falta no han sido suficientemente determinados por el legislador. En este escenario, se dificulta al investigado identificar de manera clara y previa si su conducta constituye una falta grave o leve, lo cual puede tener un impacto sustancial en la sanción que impondrá el operador disciplinario.

Conviene precisar que el recurso a conceptos jurídicos indeterminados no es per se contrario a esta garantía y el juez constitucional ha incluso expresado que en derecho son aceptables algunos conceptos no técnicos, que deben entenderse de manera natural, conforme a la filosofía analítica, aunque puede haber situaciones en las que el uso de estos conceptos, debido al grado de indeterminación que contienen, es susceptible de comprometer el goce de derechos constitucionales6.

De este modo, el artículo se propone determinar si existe una indeterminación en los criterios para calificar la gravedad o levedad de la falta en el derecho disciplinario colombiano, vistos desde las exigencias de precisión y objetividad en su aplicación por el operador disciplinario. La investigación adelantada parte de constatar que los criterios para calificar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria en el ordenamiento jurídico colombiano debido a su indeterminación7, atribuyen un amplio margen de discrecionalidad al operador disciplinario. Tal como quedaron establecidos en el Código General Disciplinario8, estos criterios pueden derivar en una afectación de los principios de legalidad y seguridad jurídica del investigado, como garantías inherentes al debido proceso.

Para lograr el objetivo propuesto se debe partir de un estudio de los fundamentos del derecho disciplinario, visto como una herramienta para controlar el correcto ejercicio de la función pública, con el fin de identificar el contenido y alcance de las exigencias de seguridad jurídica y legalidad en esta materia. Estas bases serán clave para examinar, en un segundo momento, los criterios utilizados para determinar la gravedad o levedad de las faltas disciplinarias en el ordenamiento colombiano. A partir del estudio de casos prácticos se busca demostrar cómo la indeterminación de estos criterios, pese a no estar proscritos, puede llevar al operador disciplinario a lesionar en su aplicación el debido proceso y la seguridad jurídica del investigado. La práctica decisional revela en efecto que los criterios son utilizados indistintamente o sin el rigor necesario, lo que lleva al investigado a enfrentar consecuencias jurídicas distintas, dependiendo de la autoridad que falla. Este diagnóstico será la base para plantear una alternativa a la aplicación de los criterios de determinación de gravedad o levedad de la falta, de forma tal que no se sigan presentando vulneraciones a estas garantías constitucionales.

1. FUNDAMENTOS DE LA FALTA DISCIPLINARIA: LOS MATICES PROPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

El derecho disciplinario sienta sus bases y se justifica en el entendido de que surge como una herramienta indispensable para propender hacia el ejercicio de la función administrativa acorde con los principios y finalidades del Estado, controlando el desarrollo y desempeño de las funciones de los servidores públicos9. Aunque desde la doctrina existe una amplia discusión10 sobre el origen de la potestad disciplinaria y su concepción como una rama autónoma e independiente del derecho o como una especialidad del derecho administrativo sancionador, en este escrito se abordará la potestad disciplinaria de la Administración pública como una especialidad del derecho administrativo. En consecuencia, todas las instituciones y elementos del derecho disciplinario aquí mencionados se estudiarán con los matices propios del derecho administrativo.

Ahora bien, para el servidor público, el acto de nombramiento y la aceptación del cargo generan un vínculo de características especiales, que conlleva a asumir cargas superiores para con el Estado, distintas a las de un ciudadano particular. Este acto jurídico implica una relación especial de sujeción11. El profesor Jorge Iván Rincón justifica la existencia de las relaciones especiales de sujeción señalando que cuando un individuo se incluye en el ámbito organizacional de la administración, su actuación debe ser compatible y contribuir con los intereses de la Administración pública12. Asimismo, señala que:

la potestad disciplinaria se sustenta en una relación especial de sujeción en la que se parte de la premisa de que cuando las labores asignadas son ejercidas indebidamente o adelantadas afectando el correcto funcionamiento del aparato administrativo, no queda otro camino que la imposición de sanciones como un instrumento adecuado para reconducir un comportamiento inapropiado respecto de los objetivos misionales13.

Esta relación especial de sujeción tiene fundamento constitucional en el artículo 6.° de la carta política, que señala que los servidores públicos no solo están sujetos a las prohibiciones establecidas por la ley, sino que además son responsables por las omisiones o extralimitaciones en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

A modo de aclaración, toda referencia a los servidores públicos como sujetos disciplinables en este trabajo se entenderá de manera amplia, abarcando la diversidad de categorías existentes dentro de este grupo. Por ejemplo, los empleados públicos, quienes están vinculados a la Administración pública mediante una relación legal y reglamentaria, es decir, mediante nombramiento y posesión, son, por excelencia, a quienes se les aplica la responsabilidad disciplinaria. Los trabajadores oficiales también son servidores públicos y, por ende, están sujetos a la normatividad disciplinaria; sin embargo, están sometidos al Código Sustantivo del Trabajo14. Además, la responsabilidad disciplinaria se extiende en algunos casos a particulares que, sin pertenecer al rango de servidores públicos, ejercen funciones públicas o administran recursos públicos de manera temporal o transitoria, quedando así sujetos al derecho disciplinario en el ejercicio de dichas funciones15.

Conviene también resaltar que el derecho disciplinario, como expresión de la potestad sancionadora del Estado, también está sujeto a principios constitucionales, como el de legalidad, derivado de la cláusula general del debido proceso, contenida en el artículo 29 de la Constitución Política. Este principio se traduce en uno de los elementos fundamentales de la responsabilidad disciplinaria, conocido como tipicidad.

La tipicidad, entendida como principio, tiene un papel fundamental en los procesos administrativos sancionatorios, pues "para el ejercicio del poder sancionador del Estado, el principio de legalidad es distinto, es más incisivo y tiene implicaciones más limitadoras del actuar administrativo"16. Por ende, solo la ley puede tipificar una conducta como una infracción a la administración y definir su sanción. Ahora bien, esto no implica que la ley deba detallar exhaustivamente cada conducta constitutiva de falta, lo que resultaría en un listado interminable y complejo, dada la diversidad de materias reguladas por el derecho administrativo17. De este modo, en el derecho sancionador es común la utilización de términos vagos o generales, conceptos jurídicos indeterminados y normas abiertas que remiten a otras disposiciones del sistema jurídico y, aunque estos tipos disciplinarios puedan ser indeterminados, su legitimidad es válida, especialmente cuando se refieren a conductas como la extralimitación de funciones o el abuso de derechos18. En este sentido, los deberes y prohibiciones a los que están sujetos los servidores públicos no solo se encuentran en la ley, sino también en normas internas de cada entidad estatal, como manuales de funciones, resoluciones, decretos y demás actos administrativos que incluyen responsabilidades, deberes, funciones o prohibiciones para los servidores públicos.

Es por ello que en materia disciplinaria es válido y útil recurrir a las figuras de tipos abiertos y tipos en blanco. Estas normas jurídicas no describen de manera estricta y precisa un hecho y su respectiva consecuencia jurídica, sino que se complementan mediante la remisión a otras normas del ordenamiento jurídico19. Dichas normas pueden incluir obligaciones, prohibiciones, deberes y mandatos aplicables en cada caso concreto, considerando, por ejemplo, el manual de funciones o el reglamento interno de la entidad del sujeto disciplinable que se está investigando. De esta forma, la Corte Constitucional acepta ampliamente que la tipicidad en materia disciplinaria se realice a través de la lectura sistemática de la norma que establece el deber o la prohibición, junto con la norma que de manera genérica establece como falta el incumplimiento de tales deberes o la transgresión de prohibiciones. Esta manera de definir la tipicidad a través de normas complementarias es un método legislativo denominado "normas en blanco". Dichas normas, al no predeterminar la sanción o describir de manera completa el supuesto de hecho, pueden ser complementadas con otras normas a las cuales remitan. Esta tesis ha sido reiterada en amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que refuerza su aceptación en el ordenamiento jurídico20.

1.1. EVOLUCIÓN LEGAL DEL CONCEPTO DE FALTA DISCIPLINARIA Y SU CLASIFICACIÓN (GRAVÍSIMAS, GRAVES Y LEVES)

El sistema de clasificación de faltas entre gravísimas, graves y leves en el derecho disciplinario es fundamental, ya que sirve como parámetro para la fijación y delimitación de las sanciones que la autoridad disciplinaria debe imponer21. Siendo así, las faltas gravísimas se sancionan con la destitución del cargo y la inhabilidad general, las faltas graves, cometidas con dolo o culpa grave, conllevan la suspensión del cargo y la inhabilidad especial, y las faltas leves se sancionan con una amonestación escrita.

La clasificación y sistematización entre el tipo de falta y la sanción a aplicar se basa en un sistema genérico y no concreto, en la medida en que este sistema no opera con sanciones individuales para cada infracción. En su lugar, se utiliza un listado de sanciones aplicables a diferentes faltas, lo cual es conveniente, especialmente cuando las conductas disciplinarias se definen por remisión a otras normas22. En este enfoque, las faltas no se describen de manera individual junto con la sanción específica correspondiente, sino que se agrupan en categorías generales, y las sanciones se aplican de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley23. Este sistema evita la necesidad de un listado exhaustivo de infracciones y sanciones.

Para algunos autores, la clasificación tripartita de las faltas disciplinarias fue introducida por la Ley 200 de 1995, el primer Código Disciplinario Único, norma que, tal como sucede bajo el régimen actual, establecía de manera taxativa las faltas gravísimas como aquellas con una mayor connotación jurídica. Por lo que para diferenciar entre faltas graves y leves se fijaron criterios, algunos de los cuales aún se mantienen24-25. Es por ende propio que la clasificación taxativa de las faltas gravísimas sea realizada por el legislador, quien, en apego al principio de legalidad, determina las faltas que transgreden más gravemente los principios de la función administrativa y que deben ser castigadas con sanciones proporcionales a la magnitud del agravio.

Las faltas disciplinarias, tanto graves como leves, se originan por el incumplimiento de deberes o la incursión en prohibiciones, inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, la ley, los manuales de funciones, los reglamentos y demás normas jurídicas que el servidor público está obligado a cumplir en el ejercicio de sus funciones. Este incumplimiento o incursión puede constituir una falta disciplinaria grave o leve, lo cual es determinado por el operador disciplinario. Este, al aplicar la norma, debe utilizar los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, ahora recogidos en el artículo 47 de la Ley 1952 de 2019. Estos criterios incluyen la forma de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando del servidor público, la trascendencia social de la falta, el perjuicio causado, las circunstancias de la falta, los motivos del comportamiento y la intervención de varias personas en la comisión de la falta. De esta manera, el sistema de clasificación de faltas en el derecho disciplinario aparece como un esquema que otorga amplias facultades a los operadores jurídicos, y debido a este amplio margen de actuación, es fundamental aplicar rigurosamente el principio de proporcionalidad, lo cual está expresamente consagrado en el artículo 6.° del Código General Disciplinario. Además, considera que es necesario que, en las decisiones administrativas o judiciales, la sanción impuesta esté debidamente motivada tanto cualitativa como cuantitativamente, tal como lo establece el artículo 19 del mismo código26.

Lo anterior se constata en que las faltas graves y leves en el derecho disciplinario colombiano se definen a través de un sistema de tipos abiertos, donde la responsabilidad de su determinación recae en el operador disciplinario, quien debe aplicar los criterios establecidos en el Código Único Disciplinario27. Se trata de un tipo abierto, esto es, de una norma jurídica que no describe de manera estricta y precisa una conducta infractora, sino que se complementa mediante la remisión a otras disposiciones del ordenamiento jurídico28. En el ámbito disciplinario, esto significa que los tipos se concretan mediante la referencia a normas que establecen los deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a los servidores públicos. Bajo esta óptica, el tipo abierto se conforma por una norma que señala el incumplimiento de deberes, funciones, omisiones y extralimitaciones del servidor público como objeto de persecución disciplinaria, remitiendo a las disposiciones específicas que regulan dichas obligaciones y prohibiciones29.

1.2. Tipos disciplinarios en blanco y criterios jurídicos indeterminados en el derecho disciplinario

El principio de legalidad emerge como una garantía fundamental del debido proceso en toda actuación judicial o administrativa. Sin embargo, en materia disciplinaria, presenta algunas diferencias en contraste con su aplicación restrictiva en el derecho penal.

En aplicación de este principio, se encuentra la categoría dogmática de la tipicidad, que se configura como un elemento indispensable de la responsabilidad disciplinaria. En términos de la Corte Constitucional, el principio de legalidad "cumple con la función de garantizar por un lado la libertad y seguridad individuales al establecer de forma anticipada, clara e inequívoca qué comportamientos son sancionados, y de otro, proteger la seguridad jurídica"30.

En el proceso de adecuación típica que realiza el operador disciplinario, donde debe subsumir la descripción legal de la conducta disciplinable con la conducta efectivamente desplegada por el sujeto, la autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que en el derecho penal. Esto se debe a que la precisión o el detalle con que deben estar descritos los comportamientos sancionables por el derecho disciplinario es más flexible, ante la imposibilidad fáctica de que la ley recoja todas las conductas que puedan constituir una falta disciplinaria31. Por esta razón, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han avalado en reiterada jurisprudencia la utilización de criterios jurídicos indeterminados y tipos disciplinarios en blanco o abiertos. Esto se justifica, ya que los deberes, prohibiciones y funciones propias del ejercicio de cada cargo público están contenidos en una gran cantidad de normas. En sede de tipicidad, esto exige un proceso de interpretación sistemática de la norma que, en concreto, establece la función, la orden o prohibición, junto con aquella que, de manera genérica, prescribe que el incumplimiento de tales deberes, funciones o prohibiciones constituye una falta disciplinaria, sin que ello implique desconocer las garantías mínimas del debido proceso32.

La Corte Constitucional ha señalado en varias ocasiones33 que los criterios jurídicos indeterminados son aquellos conceptos basados en juicios de valor o experiencia, empleados por el legislador para delimitar o restringir el alcance de los derechos y obligaciones que asumen tanto los particulares como las autoridades públicas34. De esta manera, el tipo disciplinario en blanco se describe como aquel en el que se presenta una remisión normativa, permitiendo al intérprete u operador disciplinario identificar un cuerpo normativo con el cual llenar de contenido el tipo disciplinario en blanco, que está descrito de manera general35. Por lo demás, los criterios jurídicos indeterminados y los tipos disciplinarios en blanco son ampliamente aceptados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esto se justifica por una razón de carácter práctico: a diferencia del derecho penal, donde los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido en una lista cerrada de delitos, en el derecho disciplinario los funcionarios públicos solo están autorizados a desarrollar sus funciones conforme a lo que se les ha ordenado o permitido. Por ello, describir de manera detallada lo sancionable se convertiría en una tarea interminable y en una lista infinita de tipos disciplinarios36.

1.3. Criterios legales para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria y su interpretación doctrinal, legal y jurisprudencial

En la actualidad, las faltas disciplinarias están clasificadas en el artículo 46 de la Ley 1952 de 2019 como gravísimas, graves y leves. Las faltas gravísimas se encuentran descritas en un catálogo taxativo que abarca desde el artículo 52 hasta el 66 de la misma ley, organizadas de manera sistemática de acuerdo con el interés jurídicamente protegido por las faltas descritas37.

En el nuevo Código General Disciplinario, las faltas gravísimas se agrupan por "unidades temáticas" con el propósito de sistematizar y hacer explícitos los valores o principios de la función administrativa que se lesionan en cada caso, destacando así cuál es el bien jurídico protegido a través de la tipificación de las conductas listadas en cada unidad temática38. De igual modo, constituyen faltas graves y leves el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la incursión en prohibiciones. La gravedad o levedad de estas faltas le corresponde determinarla al operador disciplinario, en virtud de los criterios señalados en el Código General Disciplinario, previstos en el artículo 47. A continuación, se procederá a estudiar estos criterios.

1.3.1. La forma de culpabilidad

Este es el primer criterio para la determinación de la gravedad o levedad de la falta en sede de tipicidad. La culpabilidad, en el contexto disciplinario, puede ser a título de dolo o culpa, y la culpa se clasifica en gravísima o grave. Las faltas cometidas a título de culpa leve o levísima no son punibles39.

Frente al dolo, este estará presente cuando el sujeto disciplinable cuando, en la comisión de una conducta jurídicamente reprochable, actuó con conocimiento y voluntad en su actuar40. En cuanto a la culpa, se clasifica en gravísima o grave, según lo establecido por el Código General Disciplinario. La culpa es gravísima cuando se incurre en una falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Por otro lado, la culpa es grave cuando la falta se debe a la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común aplicaría a sus actuaciones41.

En la práctica, el operador disciplinario enfrenta una evidente dificultad al diferenciar entre culpa gravísima y culpa grave, ya que ambas comparten el elemento común de la inobservancia del deber objetivo de cuidado. La distinción radica en que, en la culpa gravísima, la inobservancia se cualifica mediante términos como "supina", "elemental" o "manifiesta". Por lo tanto, la dificultad principal reside en determinar cuándo una conducta debe ser calificada con estos adjetivos. Una posible solución es adoptar como regla general la culpa grave, reservando la clasificación de culpa gravísima solo para casos excepcionales en los que, según la gravedad de la falta cometida, la inobservancia del deber objetivo de cuidado se considere cualificada42.

Dicho esto, es importante destacar que en la aplicación de este criterio existe una regla fija: cuando se comete una falta objetivamente gravísima y se imputa a título de culpa grave, esta debe ser calificada como falta grave. Esto se establece en el artículo 47.9 de la Ley 1952 de 2019, que señala: "La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave".

Asimismo, se encuentra otra regla fija: al ser el grado o forma de la culpabilidad un factor determinante para la gravedad o levedad de la falta, no es posible imputar una falta con culpa gravísima y luego clasificarla como leve en sede de tipicidad. Esto se debe a que, al tener el mayor grado de reproche en la culpa, debe entenderse, en virtud del principio de proporcionalidad, que dicho nivel de reproche también se aplica en la clasificación de la falta como grave o leve en sede de tipicidad43. Respecto a esta última regla, parte del supuesto de que, en virtud de este criterio, todas las faltas cometidas a título de dolo o culpa gravísima darían lugar a la tipificación de una falta grave. Por el contrario, las cometidas a título de culpa grave deberían clasificarse como faltas leves. Sin embargo, este razonamiento se desvirtúa al analizar el artículo 48 del Código General Disciplinario, que contempla la multa como sanción para las faltas leves dolosas y la amonestación escrita para las faltas leves culposas, sin hacer distinción de si se trata de culpa grave. Esto sugiere que el principio de proporcionalidad no se verifica en dicho artículo y, por el contrario, la norma permite que el operador disciplinario califique una falta como leve a título de culpa gravísima, resultando en una amonestación escrita. Esto rompe con el principio de proporcionalidad aplicable al derecho disciplinario, ya que, aunque se atribuye el mayor grado de reproche en la imputación subjetiva por culpa (culpa gravísima), no ocurre lo mismo en sede de tipicidad al clasificarse la falta como leve.

1.3.2. La naturaleza esencial del servicio

La Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha establecido criterios que deben considerarse al determinar la naturaleza esencial de un servicio público. Estos criterios se encuentran recogidos, entre otros, en la sentencia C-122 de 2012, los cuales se resumen en la contribución de modo directo a la protección de bienes o la satisfacción de intereses, la necesidad de ponderación de valores e intereses de los trabajadores y de los usuarios de los servicios, y en que no se identifican siempre con la importancia de la actividad en la economía global del país44. De esta manera, en cada caso concreto, y en ausencia de una norma que indique expresamente la esencialidad del servicio, es necesario estudiar y ponderar los criterios que la Corte Constitucional ha dado para determinar si un servicio público tiene la connotación de esencial. En síntesis, se trata de verificar si el servicio público:

contribuye de modo directo y concreto al respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales; si su interrupción puede ocasionar grave perjuicio a una parte de la población; si prevalecen los derechos garantizados mediante la prestación del servicio sobre el ejercicio del derecho de huelga en el caso concreto; y la situación política, económica y social del Estado45.

En la Constitución Política, específicamente en el artículo 56, se establece la competencia del legislador para definir, según las características y necesidades de la sociedad, cuáles servicios públicos deben ser considerados esenciales. Aunque esta competencia surge principalmente para reglamentar el derecho a la huelga, también cobra relevancia en la aplicación de este criterio en el derecho disciplinario para determinar la gravedad o levedad de una falta.

Así, el legislador ha definido los siguientes servicios públicos como esenciales, a saber:

- Banca central: artículo 39, Ley 31 de 1992.

- Servicio de seguridad social en salud y actividades relacionadas con el reconocimiento y pago de las pensiones: artículo 4.°, Ley 100 de 1993.

- Servicios públicos domiciliarios: artículo 4.°, Ley 142 de 1994.

- Vigilancia carcelaria y penitenciaria: artículo 113, Decreto 407 de 1994.

- La administración de justicia: artículo 125, Ley 270 de 1996.

- Transporte terrestre automotor, aéreo, marítimo, fluvial y ferroviario: artículos 5.°, 56 , 68 , 70, 74 y 80, Ley 336 de 1996.

- Prevención y control de incendios: artículo 2.°, Ley 322 de 1996.

- Servicio público prestado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: artículo 53, Ley 633 de 2000.

- El acceso a internet: artículo 10, Ley 2108 de 2021.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha declarado otras actividades o reforzado el criterio de las mismas, como servicios públicos esenciales:

- En la sentencia C-450 de 1995, los servicios de transporte por tierra, agua y aire; acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones; y las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleos y sus derivados; porque son actividades destinadas a asegurar la libertad de circulación o pueden constituir medios necesarios para el ejercicio o la protección de otros derechos fundamentales.

- En la sentencia T-423 de 1996, la educación, la salud, el saneamiento ambiental y el suministro de agua potable.

- En la sentencia T-568 de 1999, el servicio que presta la banca central, el servicio de seguridad social -en lo que corresponde al sistema general de seguridad social en salud- y las actividades directamente relacionadas con el reconocimiento y pago de las pensiones.

- En la sentencia T-1059 de 2001, actividades que se prestan en las ramas del poder público y la educación.

Lo anterior denota que el operador disciplinario, al momento de aplicar este criterio, está obligado a verificar tanto en la ley como en la jurisprudencia si la actividad que desarrollaba el disciplinado al momento de cometer la conducta tenía naturaleza de esencial o no. Más allá de esto, lo relevante para esta investigación es analizar el razonamiento que utiliza el operador disciplinario al aplicar este criterio para calificar la gravedad o levedad de la falta. Asumir como premisa que cualquier afectación, omisión o extralimitación de un servicio público esencial debe ser automáticamente calificada como grave implicaría una regla irrestricta que vulneraría el principio de proporcionalidad. Por ello, criterios como el grado de perturbación del servicio, la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado juegan un papel fundamental para determinar la gravedad o levedad de la falta, incluso en casos que involucren la afectación de un servicio público esencial. Sin embargo, aplicar estos criterios en la práctica puede ser ambiguo, ya que determinar el grado de perturbación, el perjuicio causado o la trascendencia social de la falta disciplinaria puede dejar un amplio margen de discrecionalidad al operador disciplinario, como se explicará a continuación.

1.3.3. El grado de perturbación del servicio y la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado

En cuanto a estos dos criterios, podemos señalar que al igual que el anterior, forman parte de los criterios objetivos que no pertenecen estructural ni accidentalmente a la falta, sino que tienen que ver con el resultado producido46.

En esa misma línea, se entiende entonces que el operador disciplinario debe indagar sobre los efectos de la perturbación generada al servicio y la trascendencia que tuvo la falta en la sociedad. Bajo su interpretación, debe determinar el grado de afectación, la intensidad ejercida y las consecuencias frente al normal funcionamiento del servicio, lo cual no necesariamente se traduce en un punto de determinación objetivo. Aún más cuando se tiene como regla general que el derecho disciplinario no protege bienes jurídicos determinados, sino el correcto desarrollo de la función pública.

En este sentido, la doctrina ha afirmado que "el resultado no es determinante en el desvalor de la acción constitutiva de la falta disciplinaria, sino en la calificación de su gravedad o levedad, y, por tanto, en última instancia, como condición para la cuantificación de la sanción a imponer"47. Esto se refiere a que el análisis del resultado en la comisión de una falta disciplinaria implica un aumento en el rigor punitivo. No obstante, esto no resuelve el problema de la subjetividad ejercida por el operador disciplinario al momento de determinar el grado de perturbación del servicio, el perjuicio causado o la trascendencia social de la falta.

Esta situación se reitera cuando, al evaluar la trascendencia social de la falta y el perjuicio causado, se debe apreciar y calcular el impacto de la acción, omisión o extralimitación que tuvo en la sociedad la conducta disciplinable y las consecuencias sociales derivadas. A simple vista, esto deja un amplio margen de discrecionalidad al operador disciplinario, quien debe verificar si existió o no un perjuicio, además calcular su nivel de impacto negativo en la sociedad en general y la trascendencia social de las consecuencias de la falta.

1.3.4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución

El empleo público implica la determinación de un conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a un titular del mismo, quien cuenta con las competencias requeridas para llevarlas a cabo, y así contribuir al cumplimiento de los fines de cada entidad. De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los empleos públicos se agrupan por niveles, divididos en las categorías de nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico y nivel asistencial. Este catálogo de funciones y categorías de empleos públicos debe tenerse en cuenta en los respectivos manuales de funciones de cada entidad estatal.

Este criterio implica el desarrollo formal de responsabilidad, jerarquía y mando en el empleo público. A medida que aumenta el nivel jerárquico de un cargo, también lo hace la responsabilidad asociada al ejercicio de sus funciones, estableciendo así la responsabilidad como la contrapartida de la autoridad. La autoridad, a su vez, se relaciona con dos elementos clave en la organización y administración: la jerarquía, que define los niveles de autoridad, y la amplitud de control, que se refiere al número de personas supervisadas o a cargo del servidor público48. En este sentido, para determinar la gravedad o levedad de una falta, la ley considera la jerarquía y el mando del servidor público dentro de la entidad, sin diferenciar explícitamente entre estos conceptos. Sin embargo, la jerarquía se entiende como la estructura organizativa del empleo público, donde los niveles se disponen en una relación ascendente o descendente. Así, el nivel jerárquico que ocupe un servidor público está directamente correlacionado con su nivel de responsabilidad, autoridad de mando y capacidad de toma de decisiones.

A simple vista, este criterio podría generar un margen menor de discrecionalidad y su aplicación debería hacerse acorde con la idea formal de responsabilidad, de que, a mayor nivel jerárquico, mayor responsabilidad implica el desarrollo de las tareas asignadas. Sin embargo, la aplicación irrestricta de este criterio podría llevar al operador disciplinario a clasificar como graves todas las conductas cometidas por un servidor público con mando o dirección administrativa. Por lo tanto, este criterio, al igual que los anteriores, debe ponderarse con otros criterios que ayuden a determinar la gravedad o levedad de la falta.

1.3.5. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta

Este criterio combina una serie de elementos que pueden ser utilizados como agravantes de la conducta, ya que la norma describe situaciones que deben analizarse. Por ejemplo, el cuidado empleado en la preparación o premeditación en la realización del ilícito disciplinario sugiere que el criterio debe aplicarse a conductas dolosas. Del mismo modo, cuando se menciona el aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o la derivada de la naturaleza del cargo o función, la aplicación se restringe a actuaciones dolosas, ya que exige que el servidor público tuviera conocimiento previo y voluntad en la comisión del hecho. Así, en el caso de conductas con el nivel más alto de reproche en la imputación subjetiva (dolo), se presupone que el mismo rigor debe aplicarse en sede de tipicidad. Asimismo, este criterio incluye el elemento del grado de participación en la comisión de la falta, el cual se ubica en el ámbito de la imputación subjetiva dolosa. Este enfoque evalúa el nivel de implicación del disciplinado en la ejecución de la conducta y su decisión de participar en ella, lo que implica un conocimiento de la ilicitud y, por tanto, configura una actuación dolosa. Como último elemento de este criterio, se considera si el investigado fue inducido por un superior a cometer la conducta o si la cometió en un estado de ofuscación provocado por circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas.

Este factor, al aplicarse, puede asemejarse a una causal de exclusión de responsabilidad, ya que tales situaciones podrían constituir una coacción o un miedo insuperable, lo cual no solo disminuiría la gravedad de la conducta, sino que incluso podría desvirtuarla por completo. Sin embargo, en contraposición a esta idea, el estado de ofuscación originado en tales circunstancias podría simplemente atenuar la gravedad de la conducta, debilitando la capacidad de autodeterminación del individuo sin eliminar su culpabilidad. Así, aunque estas condiciones pueden restar peso a la falta, no necesariamente excluyen la responsabilidad del investigado49.

Por ende, la utilización de este criterio para determinar la gravedad o levedad de la conducta aplicaría únicamente cuando, en sede de culpabilidad, se haya determinado que la conducta se cometió a título de dolo. Esto se debe a que cada uno de los elementos de este criterio implica el conocimiento y la voluntad de la comisión de la conducta por parte del sujeto disciplinable.

1.3.6. Los motivos determinantes del comportamiento

Este criterio se refiere a las motivaciones con las que se consumó la conducta, las cuales pueden mostrar una mayor intensidad del dolo. Los motivos abyectos o desdeñables que impulsaron al implicado a cometer el ilícito disciplinario pueden ser contemplados como agravantes50. Ejemplos de estos motivos incluyen razones raciales, religiosas, de género, políticas o cualquier forma de intolerancia conexa. Por otro lado, los motivos altruistas, filantrópicos o humanitarios que motivaron al actor a incumplir un deber o incurrir en una prohibición pueden considerarse atenuantes. Estos últimos podrían, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, constituir una causal de exclusión de responsabilidad si se actúa para salvar un derecho propio o ajeno, como está estipulado en el artículo 31.5 de la Ley 1952 de 2019.

1.3.7. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos

Este criterio tiene una interpretación similar al denominado "grado de participación en la comisión de la falta". Se sitúa en el ámbito de la imputación subjetiva dolosa, ya que se refiere a la participación conjunta de varias personas con la intención de facilitar la comisión del ilícito disciplinario. Sin embargo, no se refiere a la coparticipación o coautoría, que, como se mencionó anteriormente, está proscrita en el derecho disciplinario en virtud de las relaciones especiales de sujeción.

Este criterio se diferencia del grado de participación en la comisión de la falta en que aquí no se evalúa la injerencia del servidor público investigado en la comisión de la conducta. En su lugar, se verifica si para la comisión de la conducta disciplinaria existió la participación de varias personas.

1.3.8. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave

Más que un criterio de determinación de gravedad o levedad de la falta, este es una clasificación directa de la falta disciplinaria. Se refiere a que, al cometer una falta gravísima a título de culpa grave, esta se tipifica como falta grave. Así, la modalidad típica de la falta se condiciona a la modalidad de la conducta cuando se actúa con culpa grave.

2. UNA MIRADA CRÍTICA EN LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA GRAVEDAD O LEVEDAD DE LA FALTA

En este acápite se analizará cómo, en la práctica, el operador disciplinario utiliza los criterios existentes para determinar la gravedad o levedad de la falta cometida por el sujeto disciplinable. Se examinará cómo dichos criterios, en muchas ocasiones, carecen de un método concreto para su aplicación, transformándose en herramientas que se tornan en conceptos jurídicos indeterminados. Esto puede llevar a que se empleen sin el debido rigor argumentativo por parte del fallador o, en el peor de los casos, de manera selectiva para obtener la sanción deseada.

Lo anterior se sustenta en la revisión de algunos casos prácticos en los que, con supuestos de hecho similares y la comisión de la misma falta disciplinaria, las conductas fueron calificadas de manera indistinta como graves o leves. Esto ocurrió sin el rigor argumentativo necesario o sin un sustento jurídico que brindara garantías al disciplinado, como la no vulneración de principios fundamentales en toda actuación administrativa sancionatoria, tales como los principios de proporcionalidad, legalidad y debido proceso. La importancia de esta clasificación radica en que de ella depende la sanción a imponer.

2.1. El problema práctico de la indeterminación de los criterios para calificar las faltas como graves o leves, sujeto a los principios de legalidad y debido proceso

Los criterios para la calificación de la gravedad o levedad de la falta, enunciados en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002), pueden resultar imprecisos para que el investigado identifique con claridad y de forma anticipada si su actuar constituye una falta grave o leve, lo que influye de manera sustancial en la sanción que el operador disciplinario pueda imponer.

En cuanto al uso de conceptos jurídicos indeterminados, la Corte Constitucional señala que, aunque en derecho es aceptable emplear ciertos conceptos que no son de carácter técnico y que deben entenderse de manera natural, estos pueden dar lugar a problemas de indeterminación de sentido, propios de todo lenguaje natural51. Sobre dichos criterios, la Corte Constitucional ha indicado también que el investigador disciplinario dispone de un amplio margen para determinar si la conducta investigada se subsume en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes y si fue cometida con dolo o culpa. La Corte explica que este margen de interpretación no implica que el investigador pueda crear normas, sino que su papel se restringe a aplicar lo ya determinado en la ley. Al respecto, dice lo siguiente:

El investigador disciplinario dispone de un campo amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, con base en los criterios señalados en el art. 43 de la misma ley, lo cual obviamente no significa que aquel cree normas y que asuma por consiguiente el papel de legislador, ya que solo aplica, en el sentido propio del término, las creadas por este último con las mencionadas características52.

De conformidad con los artículos 19 y 6.° de la Ley 1952 de 2019, la determinación de la gravedad o levedad de la falta debe motivarse con suficiente rigor argumentativo, indicando en la decisión cuáles criterios de la ley fueron aplicados y en qué medida. Sin embargo, en la práctica, existe un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación de estos criterios, muchos de los cuales están basados en conceptos jurídicos indeterminados. Esto lleva a una delgada línea entre discrecionalidad y arbitrariedad, lo que puede resultar en que, en casos similares, los criterios sean utilizados de manera distinta o sin el rigor argumentativo necesario. Como resultado, el investigado puede enfrentar consecuencias jurídicas diferentes dependiendo del fallador.

Es importante destacar que las facultades discrecionales de la Administración y los conceptos jurídicos indeterminados no están proscritos. Al contrario, como menciona el profesor Hugo Marín, las disposiciones normativas cada vez más atribuyen competencias discrecionales a la Administración para otorgarle libertad de acción, reconociendo que la expedición de normas tradicionales no avanza al mismo ritmo que los cambios sociales. La Administración, dentro de sus competencias regladas, necesita margen de acción para resolver problemas cotidianos53.

Lo mismo ocurre con los conceptos jurídicos indeterminados y su margen de apreciación. De acuerdo con Hugo Marín, estos conceptos se encuentran dentro de la discrecionalidad administrativa "interpretativa", en la cual la Administración tiene la potestad de interpretar esos criterios jurídicos inacabados o indeterminados, aunque no necesariamente exista una única solución correcta54. Esto desdibuja la desconexión entre discrecionalidad administrativa y conceptos jurídicos indeterminados, dado que ambos coexisten en preceptos normativos55. Este planteamiento se ejemplifica con los criterios recogidos en la norma disciplinaria para determinar la gravedad o levedad de la falta, donde convergen las facultades discrecionales de la Administración para aplicar uno u otro criterio, y en diferentes medidas, incluso cuando algunos de estos criterios pueden ser considerados indeterminados.

El profesor Marín concluye que "la discrecionalidad administrativa no radica entonces en la elección de la consecuencia jurídica, sino en el establecimiento de los criterios que a la postre determinan la aplicación o inaplicación de una u otra consecuencia jurídica"56. Esta postura se refleja en la aplicación de los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, donde el operador disciplinario decide si los criterios son aplicables o no al caso concreto, y en qué medida, lo que de facto determina la sanción a imponer.

2.2. Casos prácticos en los que se evidencia la indeterminación de los criterios para calificar las faltas como graves o leves

En este punto se pretende demostrar, a través de casos prácticos, cómo diferentes servidores públicos, en circunstancias de hechos similares, fueron investigados y sancionados por la comisión de las mismas faltas disciplinarias, pero con variaciones en la determinación de la gravedad o levedad de sus conductas. Esto ocurrió sin una justificación clara o utilizando los criterios de manera distinta, lo que resultó en variaciones sustanciales en las sanciones impuestas.

En consecuencia, se concluye que la determinación de la gravedad o levedad de la falta está sujeta a la interpretación de los criterios dispuestos en la ley por parte del operador disciplinario, sin una línea de interpretación uniforme, lo que puede vulnerar los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica.

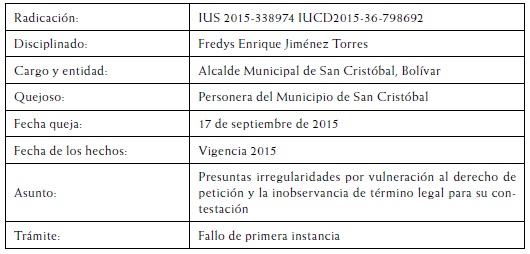

2.2.1. Ejemplo 1

Prohibición descrita en el artículo 35.11 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 39.11 de la Ley 1952 de 2019, que reza: "Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación".

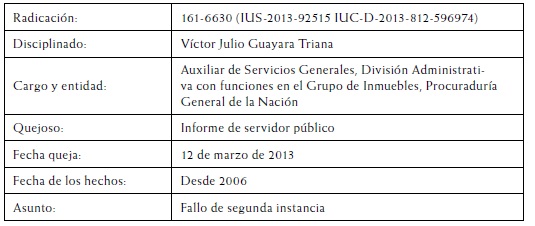

- Decisión de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 3 de julio de 2018, aprobado en acta de Sala Ordinaria n.° 42.

En esta decisión de segunda instancia, referente a la naturaleza de la falta y la sanción impuesta, la Sala confirmó la calificación del a quo como falta grave. Reiteró que:

la falta trasciende socialmente por la mala imagen que proyecta para la entidad un servidor público que es reiterativo en el no pago de sus obligaciones, a lo que se agrega el conocimiento de la ilicitud de su actuar y el perjuicio causado a los distintos acreedores, que se vieron obligados a acudir a las instancias judiciales para recuperar sus dineros y, en muchos casos, a esperar largos años para obtener el pago de estos57.

Por ello, se impuso una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes e inhabilidad especial por el mismo término.

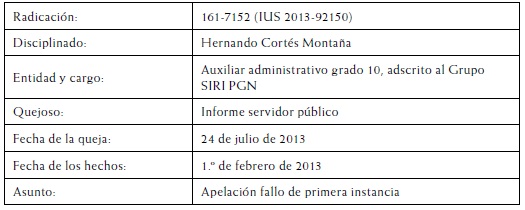

- Decisión de la Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 4 de septiembre 2018, aprobado en acta de Sala n.° 52

En esta decisión de segunda instancia, la Procuraduría impuso una sanción de amonestación escrita. La sala compartió la posición del a quo al considerar la falta como leve. Indicó que:

en la medida en que no se trató de un número exagerado de obligaciones incumplidas, aunado a que el servidor pagó en su totalidad una de ellas, y respecto de las otras dos, se efectuaron los descuentos por nómina producto de los embargos. Circunstancias que, como lo ha sostenido esta Sala en otro radicado, deben estudiarse en su conjunto al momento de valorar la naturaleza de la acción, en la medida en que se constituyen como hechos relevantes para considerar que la imagen de la institución se afectó en menor grado58.

De la lectura de las dos decisiones mencionadas, es importante destacar el criterio que utilizó la Procuraduría General de la Nación para considerar la falta como leve en el proceso con radicado 161-7152, argumentando que la imagen de la entidad se vio afectada en menor grado debido al pago de las obligaciones dinerarias por parte del investigado. Para sustentar su decisión, se basó en lo siguiente: primero, que la Corte Constitucional, al examinar la exequibilidad del artículo 35.11 de la Ley 734 de 2002, aclaró que la falta disciplinaria se configura cuando existen sentencias que declaren que el funcionario no ha cumplido con sus obligaciones legales; y segundo, que la falta será de carácter permanente hasta que se efectúe el pago de dicha obligación o se cumpla la orden contenida en la sentencia.

Aun así, el mismo operador disciplinario, en la decisión con radicado 161-6630, calificó la falta como grave. Indicó que el pago realizado con posterioridad a la sentencia no hace inexistente la conducta irregular imputada, pues el incumplimiento de la obligación como servidor público efectivamente se materializó. Cuando un servidor público asume deudas sin considerar su capacidad de pago, se muestra como un ciudadano incumplido que, por su carácter de funcionario público, afecta la imagen misma del Estado.

Es decir, que el argumento de que la imagen de la entidad se afectó en menor grado por el pago de las obligaciones dinerarias adquiridas por parte de un investigado en un proceso disciplinario podría haberse usado también para calificar la falta como leve en el proceso del caso 161-6630, disminuyendo sustancialmente la sanción a imponer. Sin embargo, este beneficio no se otorgó, a pesar de que el apelante sustentó que una de las deudas fue cancelada en su totalidad al acreedor, quedando pendientes solo tres obligaciones. Por el contrario, el ente de control frente a este argumento señaló que:

el pago realizado con posterioridad a la sentencia no hace inexistente la conducta irregular imputada, pues el incumplimiento de la obligación efectivamente se materializó. Así las cosas, no le asiste razón al implicado cuando afirma que solo quedarían como sustento de la sanción impuesta las obligaciones declaradas como incumplidas por los juzgados 30, 50 y 52 civiles municipales59.

2.2.2. Ejemplo 2

Prohibición descrita en el artículo 36.6 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 38.7 de la Ley 1952 de 2019, que reza: "Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio".

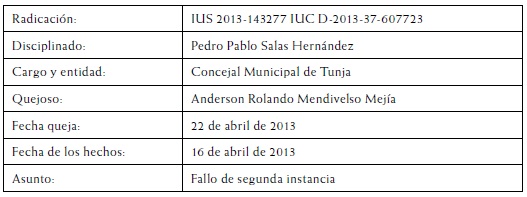

Decisión de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, Bogotá, 25 de febrero de 2014

En esta decisión de segunda instancia, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa modifica la calificación de la falta, modulándola e imputando finalmente la falta como leve a título de culpa grave. Esto contrasta con lo dispuesto por el a quo, quien había calificado la falta como grave a título de culpa gravísima. La segunda instancia argumenta que el criterio de trascendencia social de la falta, utilizado para agravar la calificación de la conducta en primera instancia, se basó en los posibles efectos que la divulgación en la sociedad del artículo periodístico con algunas expresiones irrespetuosas podría tener.

Sin embargo, la segunda instancia advierte que, en el contexto de ejercicios de poder político, es común el uso de estas expresiones, por lo que no se encuentra probada la trascendencia social de la falta. En el argot político es frecuente la utilización de esta clase de expresiones, y los testigos, en su condición de concejales, fueron enfáticos al señalar que, al interior de la corporación, se habían producido acaloramientos que llevaron a utilizar expresiones de esa índole, consideradas comunes en ese escenario.

Además, el texto o artículo periodístico tampoco fue producto del trabajo intelectual del disciplinado. De su parte, solo se probó el uso del término "lagarto" en contra del quejoso, también concejal, el señor Anderson Rolando Mendivelso. Finalmente, se cambió la sanción de suspensión en inhabilidad general de tres meses, fijada en la primera instancia, por una amonestación escrita.

De lo anterior, se puede colegir que no es clara la interpretación dada al criterio enmarcado en el artículo 48.5 de la Ley 734 de 2002 (hoy artículo 47.4 de la Ley 1952 de 2019). En primera instancia, se utilizó este criterio para agravar la determinación de la conducta y calificarla como grave, mientras que, en segunda instancia, el mismo criterio se usó para atenuar la calificación y finalmente clasificar la conducta como leve. Esto genera una diferencia sustancial en la sanción impuesta.

2.2.3. Ejemplo 3

Prohibición descrita en el artículo 35.8 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 39.8 de la Ley 1952 de 2019, que reza: "Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento".

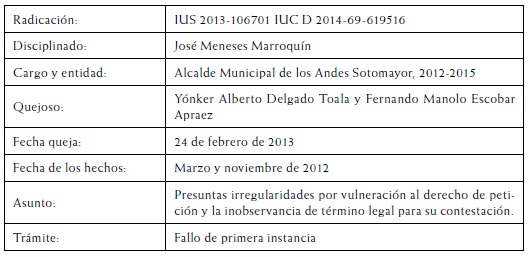

- Decisión de la Procuraduría Provincial de Ipiales, 23 de abril de 2015

En esta decisión, la Procuraduría Provincial de Ipiales, en el acápite de fundamentos de la calificación de la falta, indica que el señor José Meneses Marroquín, en su calidad de alcalde municipal de Los Andes Sotomayor, incurrió en falta leve al no dar respuesta oportuna y de fondo a las peticiones incoadas en marzo y noviembre de 2012. El operador disciplinario sustenta dicha calificación en que, de conformidad con el artículo 7 del Decreto 01 de 1984, la falta de respuesta a un derecho de petición era considerada como causal de mala conducta, es decir, como falta gravísima para el derecho disciplinario.

Sin embargo, por el principio de favorabilidad, debe aplicarse lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 1437 de 2011, que no describe la omisión de respuesta como causal de mala conducta. Por ende, no se circunscribe a tipificarse como una falta gravísima, sino que, por el contrario, debe entenderse como un incumplimiento de deberes y prohibiciones estipulados en el artículo 34.1 y el artículo 35, numerales 1 y 8, de la Ley 734 de 2002.

El operador disciplinario recurre a los criterios mencionados en el artículo 43 de la misma ley, pero no deja claro cuáles y en qué medida fueron utilizados dichos criterios para calificar finalmente la falta como leve. En la redacción del acápite "IX Fundamentos de la calificación definitiva de la falta", se confunden indistintamente el grado de culpabilidad, la jerarquía y el mando del servidor público, numerales 1 y 4 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002.

Se indica que, en el caso de estudio, la conducta fue cometida con culpa grave. Sin embargo, finalmente, sin mayor argumentación, se califica la falta como leve, sin identificar o argumentar cuáles de los criterios esbozados en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002 sirvieron como sustento para llegar a dicha calificación.

- Decisión de la Procuraduría Provincial de Cartagena, 23 de junio 2016

En esta decisión, la Procuraduría Provincial de Cartagena, en el apartado donde analiza los criterios para la calificación de la falta, aplica los numerales 1 y 4 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, es decir, los criterios enunciados como "El grado de culpabilidad" y "La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución" para calificar la falta como grave. Según el operador disciplinario, se debe considerar la jerarquía y mando que tenía el servidor público al ocupar el cargo de alcalde municipal, ya que, al ser la máxima autoridad de la entidad, debe dar buen ejemplo cumpliendo las leyes, decisiones, contratos, estatutos y demás normas que rigen las actuaciones del municipio. Además, se indicó que el grado de culpabilidad atribuido al disciplinado se basa en una desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento, lo que se califica como culpa gravísima.

Así, del análisis de los dos casos anteriores, se puede concluir que la Procuraduría utiliza los mismos criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, hoy transcritos a la Ley 1952 de 2019 en su artículo 47, para justificar conclusiones distintas al calificar la falta. Estas interpretaciones resultan en que, en el primer caso, la falta se califique como leve y, en el segundo, como grave, a pesar de que ambos involucren servidores públicos con el mismo nivel jerárquico y hechos similares.

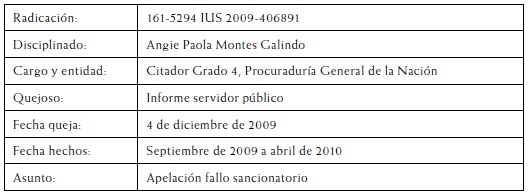

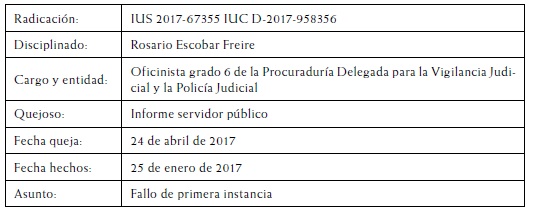

2.2.4. Ejemplo 4

Prohibición descrita en el artículo 35.1 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 39.1 de la Ley 1952 de 2019, que reza: "Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo".

- Decisión de la Procuraduría General de la Nación, Sala Disciplinaria, 19 de julio de 2012

En esta decisión, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación estudia el recurso de apelación presentado contra la sanción impuesta por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación a una funcionaria. La sanción se originó por incumplir en varias ocasiones el horario de trabajo definido en la Resolución n.° 038 del 7 de febrero de 2001, lo cual también infringía el artículo 35.1 del entonces Código Disciplinario Único. La sanción impuesta fue una amonestación escrita al considerar la falta como leve a título de culpa grave.

En segunda instancia, esta calificación fue respaldada. Se consideró la perturbación del servicio y la naturaleza esencial del mismo, ya que la funcionaria, como citadora grado 04 de la Procuraduría General de la Nación Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, desempeñaba funciones de las cuales dependían muchas actividades de otros servidores. Al no cumplir con su labor, se vulneraron principios fundamentales de la función administrativa, como la eficacia y la eficiencia en el servicio público.

- Decisión de la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, 12 de julio de 2019

En esta decisión, la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación resolvió en primera instancia sobre los hechos con incidencia disciplinaria en los que incurrió una funcionaria por haber incumplido el horario de trabajo definido en la Resolución n.° 038 del 7 de febrero de 2001. Este incumplimiento también violaba el artículo 35.1 del entonces Código Disciplinario Único. La funcionaria, tras vencer su licencia remunerada de tres meses, no acudió a su lugar de trabajo durante 21 días, entre el 25 de enero y el 14 de febrero de 2017, sin justificar su inasistencia. El fallador señaló que esta ausencia generó una afectación sustancial al servicio, alterando su normal funcionamiento, ya que la funcionaria tenía a su cargo el manejo de los documentos de la dependencia. Esto vulneró los principios de responsabilidad, eficacia y economía que rigen la función administrativa.

Por lo anterior, y sin mencionar cuáles criterios se usaron para evaluar la gravedad o levedad de la falta, se calificó como grave a título de dolo. La sanción impuesta fue la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por un mes. El análisis de los dos casos en el ejemplo 4 demuestra cómo el incumplimiento de la misma norma, en este caso la Resolución n.° 038 del 7 de febrero de 2001, llevó a consecuencias jurídicas distintas. Esto puede deberse a diferencias en las circunstancias, pero no exime al operador disciplinario de aplicar los criterios con justificación para graduar la gravedad o levedad de la falta.

2.3. Alternativa para garantizar la discrecionalidad con límites claros en la calificación de la gravedad o levedad de la falta disciplinaria

Como ya se ha mencionado, la clasificación tripartita de las faltas en el derecho disciplinario establece de manera taxativa las faltas consideradas como gravísimas, para las cuales existe una mayor connotación jurídica. En cuanto a las faltas graves y leves, la ley define criterios que sirven como base para su determinación. Este sistema tripartito otorga un considerable empoderamiento a la autoridad disciplinaria, al proporcionarle un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación de estos criterios. Por lo tanto, es esencial una aplicación rigurosa del principio de proporcionalidad y una justificación sólida, tanto cualitativa como cuantitativamente, en la selección de uno u otro criterio.

Héctor Santaella Quintero destaca que, en el derecho disciplinario, con el fin de satisfacer el interés general, es necesario adoptar una interpretación flexible del principio de legalidad (tipicidad). Esta flexibilidad ha generado transformaciones, como la sustitución de catálogos de conductas tipificadas taxativamente por enunciados más abiertos que el operador disciplinario debe completar. Esto ha llevado a la proliferación de tipos abiertos o en blanco, y al uso frecuente de criterios jurídicos indeterminados60. Sin embargo, un uso excesivo de esta flexibilización puede resultar en la falta de definición de los límites del principio de tipicidad y, en consecuencia, en un desbordamiento de la discrecionalidad de la autoridad disciplinaria al calificar la conducta como falta grave o leve61.

De acuerdo con los argumentos desarrollados en este escrito, los criterios para determinar la gravedad o levedad de una falta son, en algunos casos, conceptos jurídicos indeterminados. Estos se refieren a realidades cuyos límites no pueden ser completamente precisados mediante un solo enunciado, como la buena fe o la confianza legítima. Estos conceptos buscan delimitar supuestos concretos, pero solo pueden definirse puntualmente en su aplicación práctica62.

Esta categoría de conceptos jurídicos indeterminados ha sido ampliamente aceptada por la jurisprudencia y la doctrina. Sin embargo, en términos de tipicidad, exigen un proceso de interpretación sistemática con otras normas y criterios técnicos, lógicos, empíricos, semánticos u otros de naturaleza similar. Esto permite al operador disciplinario dotarse de herramientas para interpretar y aplicar estos criterios de manera adecuada, determinando en cada caso concreto la gravedad o levedad de la falta. Además, la aceptación de conceptos jurídicos indeterminados o inacabados en derecho por la jurisprudencia y la doctrina se justifica por la naturaleza no técnica de algunos conceptos, que deben entenderse de manera natural conforme a la filosofía analítica. Aunque la ley es la encargada de definir las conductas tipificadas como infracciones, no siempre es posible o necesario que lo haga con un grado de concreción y detalle absoluto en la definición de cada conducta constitutiva de falta63.

A esto se suma, como menciona el profesor Pavajeau, una razón de carácter práctico: en el derecho disciplinario, describir de manera detallada todas las conductas que podrían ser sancionadas resultaría en un listado interminable de tipos disciplinarios, dada la naturaleza de las funciones públicas64. Así mismo, de conformidad con los artículos 6.° y 19 de la Ley 1952 de 2019, la determinación de la gravedad o levedad de la conducta debe motivarse con suficiente rigor argumentativo. La decisión debe indicar cuáles criterios se aplicaron y en qué medida se utilizaron como herramientas para dicha adecuación típica.

En este punto es clave tener en cuenta que, aunque los principios de proporcionalidad y razonabilidad se enmarcan en la ley como criterios auxiliares para la dosificación de la sanción disciplinaria, estos principios están directamente relacionados con la aplicación de los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. La calificación de la falta como grave o leve influye decisivamente en la sanción a imponer, la cual varía sustancialmente según la gravedad de la falta (artículos 48 y 50 de la Ley 1952 de 2019).

De igual modo, la aplicación de estos criterios, tanto para la graduación de la sanción como para la determinación de la gravedad o levedad de la falta, se encuentra dentro de las facultades discrecionales de la autoridad disciplinaria. Para ejercer adecuadamente esta discrecionalidad, es fundamental que dichos criterios se analicen a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Es por ello que, aunque las facultades discrecionales de la administración incluyen la potestad de interpretar criterios jurídicos indeterminados o inacabados, como los utilizados para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria, esta discrecionalidad debe ejercerse conforme al principio de proporcionalidad y al deber de argumentación que dicta la ley disciplinaria.

Hugo Marín destaca que las facultades discrecionales de la Administración son cada vez más comunes en la técnica legislativa. Esto se debe a que las normas no siempre se desarrollan al mismo ritmo que los cambios sociales, lo que obliga a la Administración a contar con un margen de acción dentro de sus competencias para resolver problemas cotidianos. Entre estas facultades se encuentra la "discrecionalidad interpretativa", que permite a la Administración interpretar conceptos jurídicos indeterminados o inacabados65.

Por lo tanto, en el ejercicio de interpretación y aplicación de los criterios, el operador disciplinario, con el apoyo del principio de proporcionalidad, debe decidir y argumentar qué criterios utilizar y en qué medida para determinar la gravedad o levedad de la falta. Sin embargo, en la práctica, este rigor argumentativo muchas veces no se observa. Los criterios se aplican indistintamente como circunstancias de agravación o atenuación, o se utiliza la culpabilidad como único criterio para la calificación de la falta. Esto deja la decisión sobre la gravedad o levedad de la falta a la valoración subjetiva del operador disciplinario, lo que puede vulnerar principios como la seguridad jurídica y la proporcionalidad.

El profesor Marín también resalta que el principio de proporcionalidad no se limita a la imposición de sanciones. Por el contrario, es una herramienta fundamental en la argumentación jurídica dentro de un Estado social y democrático de derecho. Este principio permite a la Administración enfrentar la creciente complejidad de las relaciones sociales, utilizando criterios adicionales para completar y concretar elementos normativos inacabados, siempre apoyándose en la proporcionalidad para evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones66.

Lo argumentado hasta el momento se encuentra sustentado en el análisis de una muestra aleatoria de varios casos, dentro de los cuales los operadores disciplinarios, con supuestos de hechos similares o siendo el mismo caso visto en segunda instancia, interpretaron o dieron aplicación a los criterios para medir la gravedad o levedad de la falta de manera diferente. Esto, inequívocamente, daba como resultado sanciones distintas dependiendo del tipo de falta, lo cual afectaba el principio de seguridad jurídica para los sujetos disciplinables.

Por ello, es importante proponer una solución a esta problemática, que podría consistir en un listado que indique de forma clara cuáles criterios deben usarse como agravantes de la conducta, es decir, para calificarla como grave, y cuáles pueden ser utilizados como atenuantes, es decir, para determinar si se enmarca dentro de una conducta leve. Un enfoque similar se encuentra en el Código Disciplinario del Abogado, donde la norma establece criterios generales de atenuación y de agravación para la graduación de la sanción. Esta técnica legislativa podría adaptarse a la enunciación de los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta en el Código General Disciplinario.

Este listado, en el que se defina cuáles criterios pueden ser usados como agravantes o atenuantes de la conducta, puede surgir desde la doctrina, la jurisprudencia o mediante una adecuación del Código General Disciplinario. Es importante considerar que la jurisprudencia, vista como una fuente de derecho más dinámica y adaptada a las necesidades actuales, podría generar un cambio transversal en la aplicación de dichos criterios. Un ejemplo de esto es la decisión del Consejo de Estado que determinó que el control de legalidad que ejerce la jurisdicción contenciosa sobre los actos sancionatorios disciplinarios debe ser integral puesto que allí la labor del juez supera el control de legalidad, para, en su lugar, hacer un juicio sustancial sobre el acto sancionador67.

Lo anterior, sumado a una debida motivación de los criterios en los que se fundamenta la determinación de la clase de falta, debería llevar a establecer como regla que la conducta se califique inicialmente como leve. A medida que surjan criterios que agraven la conducta, los cuales deben estar debidamente respaldados y fundamentados, la calificación de la falta pasaría a ser grave68.

Con esto se contribuye a la protección de principios como el debido proceso, la seguridad jurídica y la proporcionalidad, fijando parámetros o reglas para que el operador disciplinario establezca que criterios aplica, y exponga razonablemente el mérito que le asigna a cada uno. Se le exige, además, una motivación que demuestre el valor asignado a cada criterio y la razón de su aplicación o no en el caso concreto.

Lo anterior se debe a la imposibilidad práctica de crear un listado cerrado y taxativo de conductas que se consideren graves o leves, ya que en el derecho disciplinario se acepta la clasificación de los tipos disciplinarios en blanco. Estos tipos no describen concretamente la infracción, sino que se configuran a través de la remisión a todas las disposiciones que consagran deberes, mandatos y prohibiciones aplicables a la persona objeto de un proceso disciplinario69. De esta manera, se evita un listado inagotable de conductas disciplinarias, especialmente cuando estas se constituyen por remisión a otras normas, lo que resultaría tan extenso como la pluralidad de materias que regula el derecho administrativo.

CONCLUSIONES

La tarea del operador disciplinario de determinar la tipicidad de la conducta, en principio, podría considerarse un ejercicio de interpretación jurídica70; sin embargo, como se demostró en la investigación, en la práctica se genera un amplio margen de discrecionalidad para el mencionado operador disciplinario. Esto deja la decisión sobre si la conducta se enmarca como falta grave o leve a su valoración, muchas veces subjetiva o carente del rigor argumentativo necesario. Esta situación vulnera a todas luces principios como el de legalidad y seguridad jurídica, al no permitir conocer de antemano qué sanción se derivará de la comisión de la conducta constitutiva de falta disciplinaria.

Es allí donde radica la importancia de visibilizar este problema jurídico, haciéndose indispensable que, desde la doctrina, la jurisprudencia o una adecuación del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), se determine con precisión el alcance de los criterios para la calificación de la falta como grave o leve, y su forma de aplicación, dotando al operador disciplinario de herramientas que reduzcan el margen de apreciación subjetiva y lo ayuden en su ejercicio de discrecionalidad, promoviendo la aplicación del principio de proporcionalidad y razonabilidad en las sanciones disciplinarias.

Por lo anterior, en este trabajo se planteó una propuesta para darle solución a este importante problema: es indispensable la determinación de los criterios para la calificación de la conducta como grave o leve, a partir de la formulación de un listado definido en el que se indique qué criterios pueden utilizarse como agravantes de la conducta, es decir, para calificarla como grave, y cuáles pueden ser usados como atenuantes, es decir, para determinar si se enmarca en una conducta leve.

De esta manera el acto administrativo tendrá una debida motivación, al explicarse con claridad los criterios que fundamentan la determinación de la clase de falta, y al presentarse la ponderación entre ellos. Así, la aplicación de estos criterios y la exposición del mérito que asigna a cada uno de ellos se traduce en la introducción de garantías al procesado y en la reducción de litigiosidad futura para el Estado.

NOTAS

2 Artículo 29, Constitución Política de Colombia.

3 En consecuencia, dichas garantías no se aplican con el mismo rigor en el derecho disciplinario, lo cual no implica que deban desconocerse o transgredirse, así lo ha expuesto en numerosas ocasiones la jurisprudencia colombiana. Un ejemplo de ello lo encontramos en: Corte Constitucional, sentencia C-616 del 6 de agosto de 2002, Exp. D-3860.

4 Pues no debe conducir a la arbitrariedad en la imposición de sanciones. Corte Constitucional, sentencia T-1039 de 2006, Exp. n.° T-1400910.

5 Corte Constitucional, sentencia C-721 de 2015, Exp. D-10744.

6 Corte Constitucional, sentencia C-350 de 2009, Exp. D-7394.

7 Véase sección 1.3

8 Artículo 47, Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario.

9 Así lo ha establecido la Corte Constitucional en numerosas sentencias, entre ellas, la sentencia C-721 del 25 de noviembre de 2015, Exp. D-10744.

10 La explicación de esta discusión puede encontrarse en Samuel Baena Carrillo, "El modelo rizomático del derecho: Una solución epistemológica al problema de la naturaleza del derecho disciplinario", en Paula Robledo Silva (ed.), Régimen jurídico de los agentes estatales, t. II, Responsabilidad sancionatoria, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2024, pp. 27-66.

11 Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Fundamentos del derecho disciplinario colombiano, 2.ª ed., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018, p. 66. Disponible en: https://ebooks-uexternado-edu-co.basesbiblioteca.uexternado.edu.co/pdfreader/fundamentos-del-derecho-disciplinario-colombiano-2a-edicin [consultado el 10 de junio de 2023].

12 Jorge Iván Rincón, La potestad disciplinaria en el derecho administrativo, 2.ªed., Bogotá: Tirant lo Blanch, 2021, p. 41.

13 Ibid., pp. 43-44.

14 María Raquel Molina Otero, "La reivindicación por el derecho administrativo de la potestad disciplinaria", Revista digital de Derecho Administrativo, n.° 23, 2020, p. 365.

15 Ibid., p. 366.

16 Miguel Beltrán de Felipe, "Realidad y constitucionalidad en el derecho administrativo sancionador (primera parte)", Revista Jurídica Castilla-La Mancha, n.° 39, 2005, p. 82. Citado en Héctor Santaella Quintero, "El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador: Panorámica de una garantía de controles imprecisos", en Alberto Montaña Plata y Jorge Iván Rincón (eds.), El poder sancionador de la Administración pública: Discusión, expansión y construcción, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2018, p. 153.

17 Héctor Santaella Quintero, "El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador", op. cit., pp. 153-154.

18 Ibid., p. 155.

19 León David Quintero Restrepo, "Tipicidad en materia disciplinaria: Tipos abiertos y numerus apertus", Revista Diálogos de Derecho y Política, n.° 7, 2011, p. 7.

20 Corte Constitucional, sentencia C-404 de 2001, del 19 de abril de 2001, Exp. D-3218.

21 Pedro Alfonso Hernández, "Incoherencia en la clasificación legislativa de las faltas disciplinarias", 13 de julio de 2017, p. 3.

22 Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Dogmática del derecho disciplinario, 7.ª ed., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2020, p. 788.

23 María Raquel Molina Otero, "Las faltas disciplinarias en el Código General Disciplinario, su clasificación por bienes jurídicos y la alusión a los principios de subsidiariedad e integración, ¿un nuevo estudio de la tipicidad disciplinaria?", en Andrés Fernando Ospina, Comentarios al nuevo Código General Disciplinario: Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2022.

24 Pedro Alfonso Hernández, "Incoherencia en la clasificación legislativa de las faltas disciplinarias", op. cit., p. 3.